‘복합문화공간 에무’는 지하 2층에 있는데, 그곳 한구석에 창문이 없고 두 평이 채 안 되는 방 하나가

따로 있었다. 그때는 잡동사니가 쌓여 있는, 버려진 듯한 공간이었다. 하지만 매력적인 방이었다. 낮은 촉수의 형광등이 하나 달려 있었고 그걸 끄면 완전 암흑이었다. 거기에 있는 물건들을 이리저리 대충 치우고 찬 바닥에 가만히 누워보았다. 한가운데 벽 뒤 어디쯤에서 물이 쫄쫄 흐르는 소리가 들렸다. 물속 깊은 곳으로 가라앉는 기분이 이럴까? ‘붉은 생리혈 속으로 깊게 잠수한다. 더 깊게 내려간다. 한참 동안 호흡을 길게 참는다. 그리고 솟구쳐 오르듯이 호 하며 숨을 터뜨린다.’ 순간 폐소공포의 두려움으로 몸을 떨었다. 그 공포를 조금 더 반복하고 확장하기 위해 거울을 쓰면 어떨까 하는 생각이 들었다. 공간 저 너머로 생기는 허상의 공간, 걸어 들어갈 수는 없지만 분명히 있는 공간, 두 평이 네 평이 되고 16평이 되고 196평이 된다. 무한하게 확장된 공간에서 만나는 수백 개의 나, 공포는 더 이상 없다. 수많은 자아가 입을 벌리고 서 있을 뿐. 그래서 거울을 모으기 시작했다. 이 거울들은 〈폐경의례〉전에 참여했던 언니들과 동네 아줌마들의 낡은 거울들 이다. 각각의 거울이 꼭 주인을 닮아 거울의 모양만 보아도 누구 것인지 알 수 있다. 요즘은 이런 낡고 아름다운 거울들이 점점 사라지고 있다.

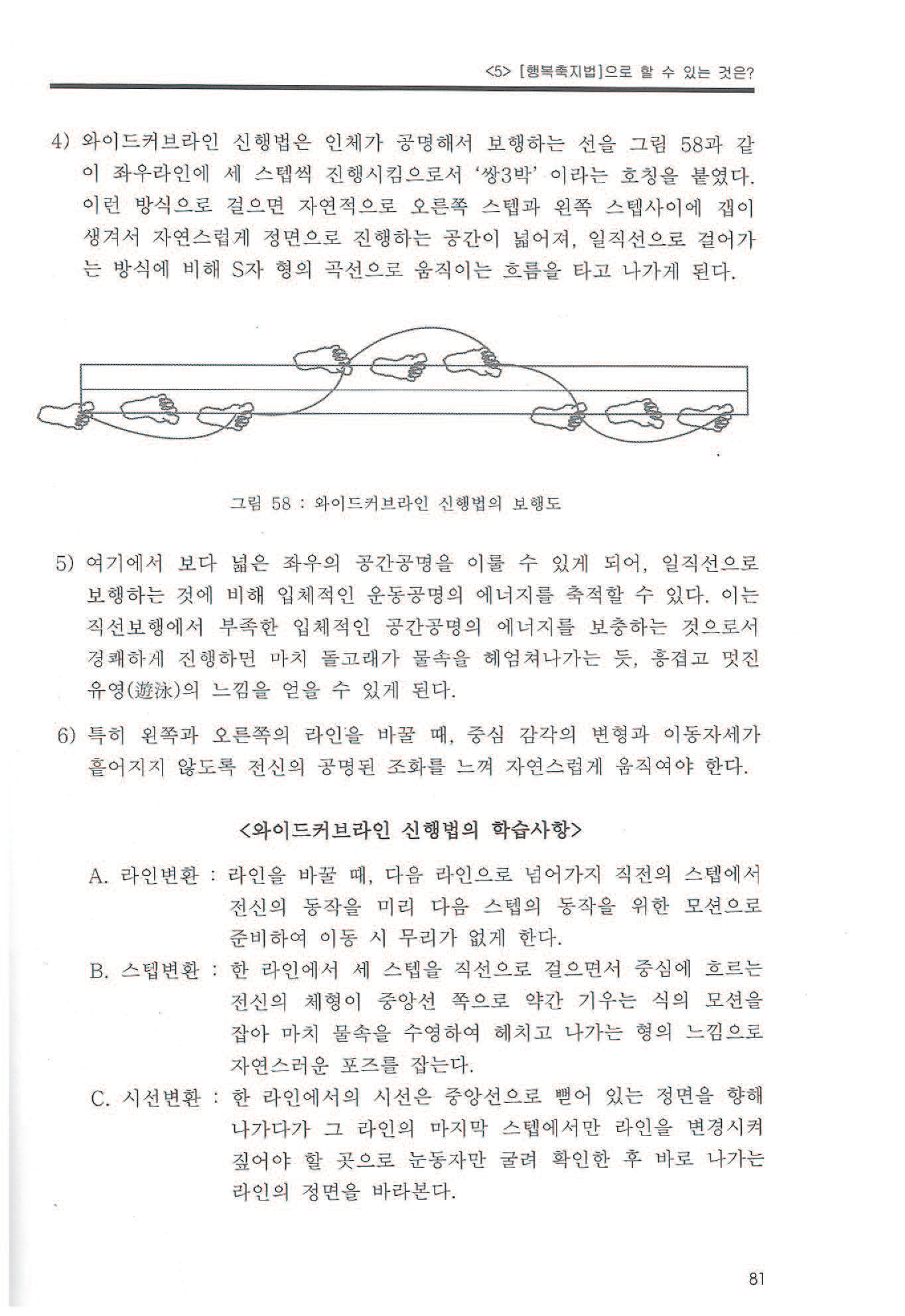

따로 있었다. 그때는 잡동사니가 쌓여 있는, 버려진 듯한 공간이었다. 하지만 매력적인 방이었다. 낮은 촉수의 형광등이 하나 달려 있었고 그걸 끄면 완전 암흑이었다. 거기에 있는 물건들을 이리저리 대충 치우고 찬 바닥에 가만히 누워보았다. 한가운데 벽 뒤 어디쯤에서 물이 쫄쫄 흐르는 소리가 들렸다. 물속 깊은 곳으로 가라앉는 기분이 이럴까? ‘붉은 생리혈 속으로 깊게 잠수한다. 더 깊게 내려간다. 한참 동안 호흡을 길게 참는다. 그리고 솟구쳐 오르듯이 호 하며 숨을 터뜨린다.’ 순간 폐소공포의 두려움으로 몸을 떨었다. 그 공포를 조금 더 반복하고 확장하기 위해 거울을 쓰면 어떨까 하는 생각이 들었다. 공간 저 너머로 생기는 허상의 공간, 걸어 들어갈 수는 없지만 분명히 있는 공간, 두 평이 네 평이 되고 16평이 되고 196평이 된다. 무한하게 확장된 공간에서 만나는 수백 개의 나, 공포는 더 이상 없다. 수많은 자아가 입을 벌리고 서 있을 뿐. 그래서 거울을 모으기 시작했다. 이 거울들은 〈폐경의례〉전에 참여했던 언니들과 동네 아줌마들의 낡은 거울들 이다. 각각의 거울이 꼭 주인을 닮아 거울의 모양만 보아도 누구 것인지 알 수 있다. 요즘은 이런 낡고 아름다운 거울들이 점점 사라지고 있다.