이 비닐 방은 내가 사는 집의 심리적 공간을 전시장으로 옮겨왔던 것이다. 입구에 들어섰을 때의 공간이 거실인데, 은색 빗금이 있는 회색 비닐 장판을 깔았다. 더 안쪽 공간의 바닥은 노란색 비닐 장판을 깔았다. 나는 이 작업에서 되도록이면 바닥이 많은 부분을 차지하도록 설치했다.

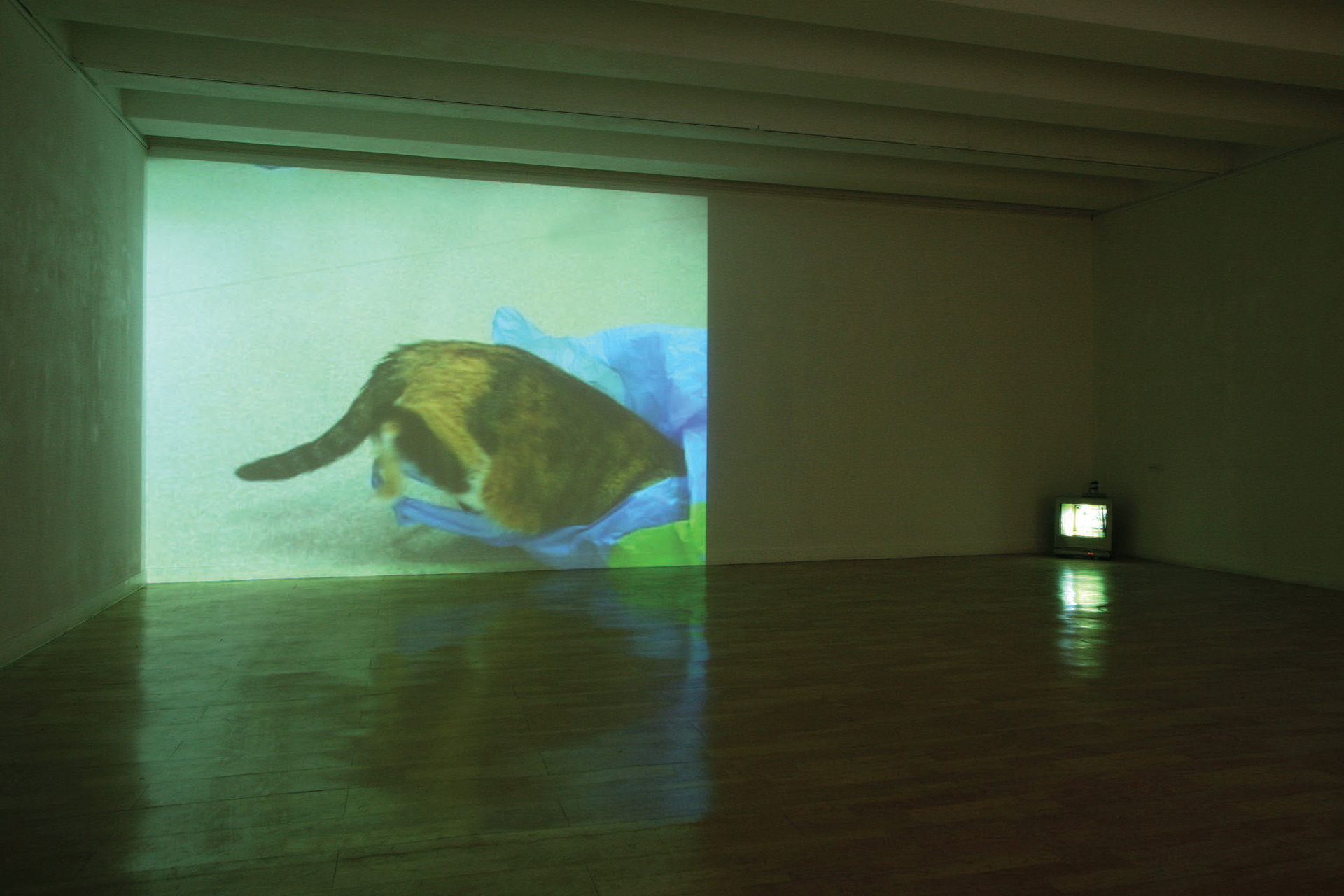

나와 고양이는 둘 다 바닥을 박박 기며 삶을 이어간다. 우리집에서 같이 사는 고양이 ‘연이’가 바닥을 구르는 동작에서 내 살덩이가 뒹구는 일상을 겹쳐 보이게 했다. 연이의 웅크린 근육과 까칠하게 핥는 혀를 줌인하여 기록하고 그것에 나를 대입시켜 보이게 했다. 전시장의 모든 소리는 고양이가 비닐봉지 안에 들락날락하며 노는 소리로 통일했다. 까실까실한 비닐소리가 우리의 비루한 삶과 부박한 일상과 닮았기 때문이다.

비닐봉지에서 나오려고 하는 걸까, 더 들어가려고 하는 걸까? 고양이는 스스로 비닐 속으로 뛰어 들어갔으면서 동시에 거기 갇혀 있는 것처럼 보인다. 시쳇말로 ‘빼도 박도 못하는’ 상황처럼 보이지만, 실은 이 애매하고 양가적인, 심지어 자해적인 움직임은 가둠 / 갇힘, 억압 / 저항이라는 내러티브의 차원을 넘어서는 에너지를 발산한다. 굴러다니는 비닐봉지의 움직임에는 목적도, 기승전결도 없고 의미도 없지만 바로 그렇기 때문에 은밀하게 파열적인 힘을 갖는다. 영상이 만드는 사각의 프레임과 대조되는 이 둥근 원형의 움직임에는 작가가 과거 은닉된 에너지라는 제목으로 보여주었던 켜켜이 쌓인 층의 두께가 또 다른 방식으로 느껴진다. ‘비니루 방’ 이라는 제목은 양파 껍질 같은 이 층의 성격과 어울린다. 그것은 걸레로 닦고 또 닦아서 반들반들하게 만든 ‘비니루 장판 방’ 이면서, 그 위를 굴러다니는 ‘비니루봉지’이기도 하지 않을까? 이 ‘비니루봉지’ 는 고양이에게 또다시 하나의 ‘방’이다. 무엇을 가두는 방이기도 하지만 가두어졌기 때문에 굴러다닐 수 있는 방. ‘빼도 박도 못하는’ 이 상황은, 오히려, “뺄 건지 박을 건지 결정해라”라는 명령에서 벗어난 어떤 역설적인 지점을 만들어낸다. 기호나 내러티브의 ‘실패’ 지점. 그러나 성공적인 실패의 지점. 비니루 장판을 둥근 공처럼 왔다 갔다 하는 ‘물체’ – 자세히 보면 꽃무늬 옷을 입은 ‘아줌마의 등짝’ 이다 – 도 비니루 방 속의 고양이와 비슷한 운동을 한다.

자세히 관찰해야 바닥을 닦는 여성의 몸이라는 것을 간신히 알 수 있을 정도로 이 ‘등짝’에는 개성이나 정체성이 없다. 하지만 몸은 가장 구체적인 개인의 영역 아닌가? 그것은 비니루 바닥에서 벗어날 수 없는 몸이지만, 또한 자유의지로 그 위를 유연하게 날아다니는 몸이기도 하다. 이 몸의 움직임은 하나의

기호이기도 하면서(아무리 개인적인 움직임도 사회적으로 규정된 기호로부터 결코 벗어날 수 없다는 점에서) 한편으로 어떤 가치론적인 내러티브의 완결성을 방해하는 ‘기호 아닌 것들’이기도 하다. 몸이기도 하고, 아니기도 한.

자세히 관찰해야 바닥을 닦는 여성의 몸이라는 것을 간신히 알 수 있을 정도로 이 ‘등짝’에는 개성이나 정체성이 없다. 하지만 몸은 가장 구체적인 개인의 영역 아닌가? 그것은 비니루 바닥에서 벗어날 수 없는 몸이지만, 또한 자유의지로 그 위를 유연하게 날아다니는 몸이기도 하다. 이 몸의 움직임은 하나의

기호이기도 하면서(아무리 개인적인 움직임도 사회적으로 규정된 기호로부터 결코 벗어날 수 없다는 점에서) 한편으로 어떤 가치론적인 내러티브의 완결성을 방해하는 ‘기호 아닌 것들’이기도 하다. 몸이기도 하고, 아니기도 한.

조선령(미학·미술평론), 아트 인 컬쳐 , 2007년 2월