다하지 못한 애도

〈버드나무의 체온〉

그때 나는 북한산 인수봉이 마주 보이는 덕성여자대학교 뒷산 중턱에 살고 있었다. 장미원을 넘어서 집으로 가는 대로변에는 낭창낭창하게 흔들리는 버드나무들이 줄지어 서 있었다. 비라도 오는 날이면 나무들이 물기를 머금어, 까맣게 윤기가 흘렀다. 까만 나무 허리와 연초록색 이파리들! 어쩌다 산들바람을 맞으며 그 길을 걸을 땐 나를 위해 열병식이라도 하는 것처럼 느껴져 나도 모르게 손을 마주 흔들며 지나가곤 했다 1988년 봄, 올림픽을 맞아 가로를 정비하느라 그 나무들이 어느 날 갑자기 잘린 채 길 위에 나둥그러져 있었다. 아름드리나무들을 하루아침에 잘라버리다니! 정말 아깝고 속상해서 어찌할 바를 몰랐다. 잘린 밑동에 손을 대보니 아직도 온기가 남아 있는 것처럼 느껴졌다. 미안해, 정말 미안해.

다음 날 그곳에 다시 가보았을 땐 잘린 나무들은 온데간데없이 사라지고 깨끗이 치워져 있었다. 아뿔싸! 어디다 전화했는지 기억이 나지 않지만 물어물어 알아보니 인천의 한 이쑤시개 공장에서 싣고 갔다고 했다. 그 이야기를 듣자마자 나무들을 찾으러 우이동에서 인천까지 한달음에 달려갔다. 내 이야기를 진지하게 듣던 이쑤시개 공장의 젊은 사장님이 환하게 웃으며 한 가지 제안을 했다. 마침 필요했던 회사 로고를 디자인해주면 나무 한 트럭(5톤)을 주겠다고 한 것이다. 에고, 그날 나는 그 공장 사무실 한편에 앉아 날이 저물 때까지 ‘pine tree’라는 그 회사 로고를 그려주었다. 나무를 싣고 의기양양하게 집으로 돌아와 뒷마당에 가득 부려놓았다.

뒷마당에 잔뜩 쌓인 나무를 본 동네 아주머니들이 눈을 휘둥그렇게 뜨고 무슨 일인지 궁금해했다. 그도 그럴 것이 그때 나는 작은 연립주택에 살고 있어 내 소유의 마당이 없었다. 지금 같으면 어림 반 푼어치도 없는 짓이지 글쎄, 따로 앞마당도 없는 공동주택 뒷마당에 5톤이나 되는 나무를 부려놓고도 눈치도 안 보았으니! 아, 그 동네 아줌마, 아저씨들이 그립구나! 따로 작업실이 없던 내가 작업한다고 그 조그만 뒷마당의 반 이상을 어지럽혀놓아도 그냥 그러려니 이해해주셨다. 게다가 시간이 남으면 이것저것 잔일까지 도와주셨으니! 그런 인심이 또 없었다.

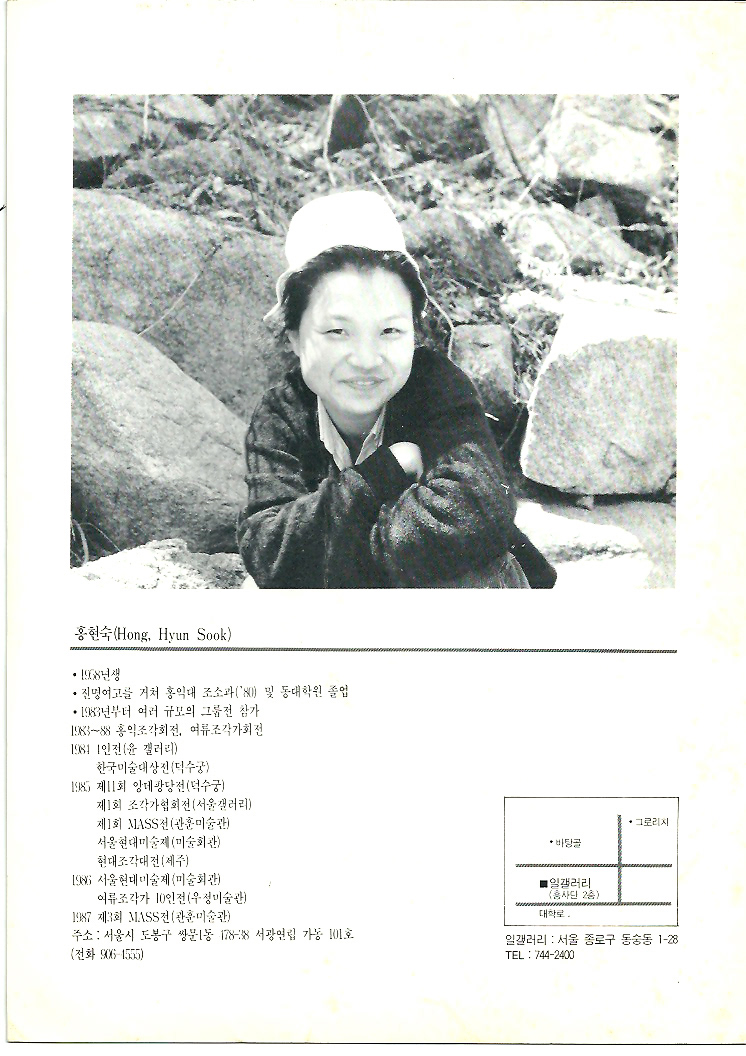

1985년, 나는 우여곡절 끝에 대학원을 졸업하고 그해 가을에 결혼해서 1987년에 첫아이를 낳았다. 그리고 연이어 1988년 봄에는 둘째를 임신했다. 그 와중에 왜 그렇게 전시를 해야겠다고 생각했는지 모르겠다. 1958년에 태어난 내가 꼭 30세를 지나는 해였으니 나름 하나의 통과의례가 필요했던 걸까? 하여튼 그때는 전시를 당장 하지 않으면 딱 죽을 것만 같았다. 뭔가가 몸속에 가득 차 숨이 턱까지 찬 느낌이었다. 그것이 무엇인지 뱉어내지 않고선 아무것도 할 수 없었다.

포트폴리오를 간단히 만들어 화랑마다 갤러리마다 찾아다녔다. 무모한 행동이었다. 지금도 마찬가지이지만 그때는 전시를 할 수 있는 기회나 방법을 찾기가 더 쉽지 않았다. 지금처럼 이메일로 작품을 보낼 수 있는 것도 아니었고 화랑에 미리 전화를 하고 가면 어쩐지 만나기 힘들 것 같았다.그래서 포트폴리오를 만들어 큐레이터를 직접 만나러 갔다. 아는 사람 하나 없는 낯선 화랑에 들어가는 일은 결코 쉽지 않았다. 퇴짜를 놓는 사람이나 퇴짜를 당하는 사람 모두 무안하기 그지없었다.

그렇게 무지막지하게 인사동, 소격동 등을 돌아다니다가 대학로(그때는 대학로에 화랑들이 많았다)에 있던 흥사단 빌딩 2층에 일갤러리라는 곳을 찾아갔는데, 마침 최정화 씨가 그곳에 있었다. 지금은 최정화 씨가 아는 사람은 다 아는 유명한 설치미술가지만 그때는 일갤러리를 운영하고 있었다. 그가 그곳의 주인이었는지, 디렉터만 하고 있었는지는 지금도 잘 모른다. 나는 그 갤러리도 처음이었지만 작품으로만 알고 있던 최정화 씨도 그때 처음 만났고 전시기간 중에도 자주 보지는 못했다. 하여튼 그날 그가 내 포트폴리오를 보자 별 말 없이 8월에 전시를 하는 것이 어떻겠냐고 하는 것이 아닌가?

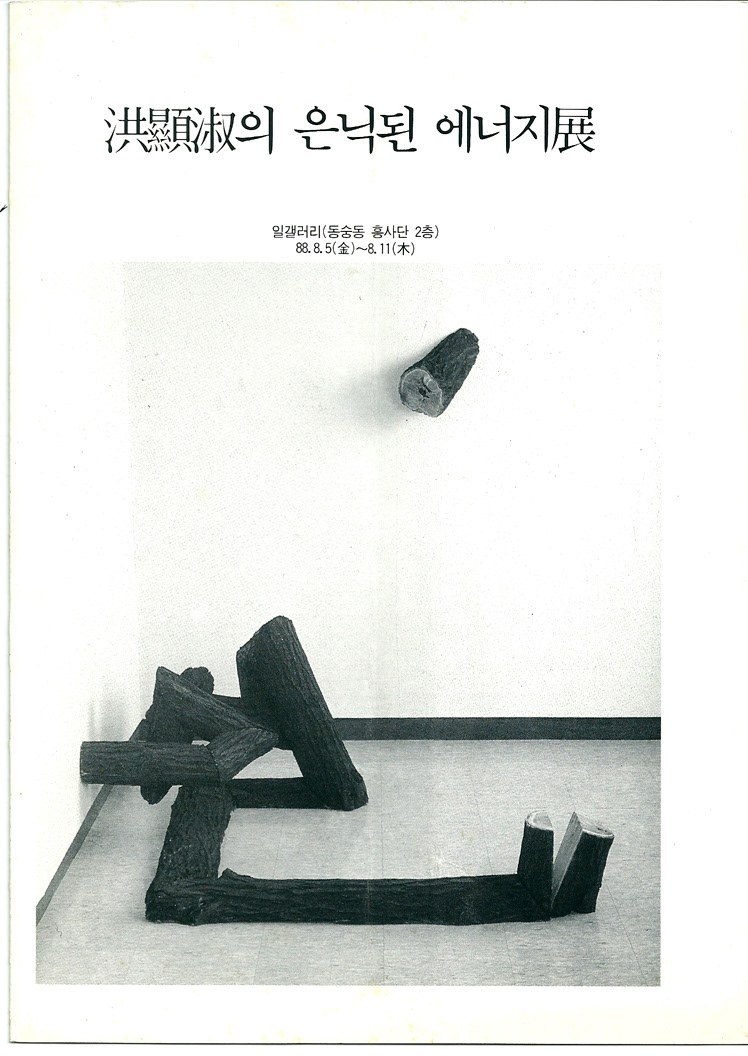

처음에는 나름대로 그 나무들의 죽음을 애도하고 싶었다. 그래서 그것들을 그냥 전시장에 가져다놓기만 하면 되었다. 그러나 ‘그냥’이라는 단어에 얼마나 큰 착각이 숨어 있는지 알게 되었다. 본의 아니게 나무들을 선별하는 과정에서부터 ‘그냥’일 수 없었고 그것들을 옮기고, 게다가 몇 달 동안 만지는 동안(자르고 말리고 갈고 문지르고) 그 나무들은 차츰 변질되어갔다.

마치 새가 새장 속에서 익숙해지는 것처럼 나무들은 점점 565×1,480×275센티미터의 밀폐된 백색 공간에서 각을 맞추기 시작했다. 호오, 드디어 나무들이 벽을 뚫고 보이지 않는 공간 저 너머로 자기들끼리 은근히 손을 잡은 것이 내 눈에 보였다.

1988년 7월